11月の連休に、家族で奈良県に遊びに行ってきました。

十津川村にある、「谷瀬の吊り橋」です。

生活用の吊り橋としては日本一の長さなんだそうですが・・・

全長297m。

いや、本当に長かったし怖かった・・・

いい感じに?風強めの日で、橋が揺れること揺れること((((;゚Д゚))))ガクブル

人はどうして時にスリルを求めてしまうんでしょうか( ´∀` )

面白半分で渡りましたが、ここを生活拠点とする方にとっては大切な橋なんですものね。

真下には川沿いにキャンプ場もあり、賑わっていました。

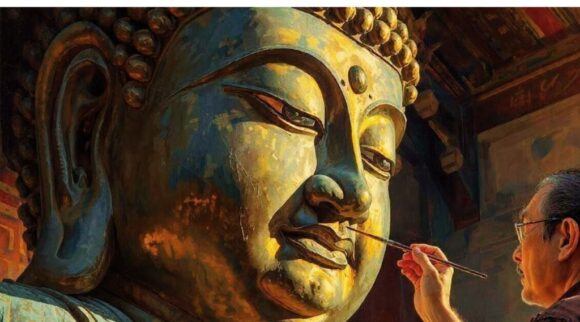

そして奈良と言えば東大寺の大仏様。

久しぶりに見てきました。

人生で初めて見たときは怖さを感じるくらい大きく見えた大仏様。

こんなに大きな大仏様はどうやって「めっき」したんだろう・・・と、

にわかに職業病のような疑問を持ったり持たなかったり。

溶融亜鉛メッキみたいに付けたのか・・・ 職人が丁寧に塗布していったのか・・・

職人が丁寧に塗布していったのか・・・

少しだけ調べてみると、

当時の大仏のめっきは、水銀に金を溶かし込んだものを塗布し、火であぶって水銀を蒸発させる方法だったそうです( ゚Д゚)

殿内の作業の為、水銀蒸気が充満し、非常に危険な方法だったとのこと。

8世紀から時代を見てきた大仏様も、修復を重ね、その技法も時代と共にアップデートしているんですね。

当社のめっきの技術もとどまることなく、その時代のニーズに合わせ、

仕様を変えながら進化しています(`・ω・´)〉